スティールパンが出来るまで!

弊社ドラム缶がスティールパンになるまでをスティールパン製作家・調律師であります

ikuta steelpan 生田氏のご厚意・ご協力によりましてまとめました。

スティールパンはドラム缶の底を凹まして作られる音階のある打楽器で工業的に量産することが難しく

現在でも職人による手作業で製作され、調律には専門の調律師(チューナー)がおり

チューナーを名乗るためには非常に高度な技術と経験が必要とされております。

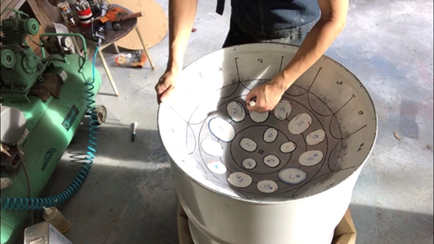

①まずは底の部分にマジックで円を描き、均等に缶を凹ませるための準備をします。

②ドラム缶の底を金槌やエア工具などを使って、ひたすら叩いて凹ませて行きます。

③適切な深さと面積で滑らかなお椀の形を作れたらマジックペンで音を鳴らす部分の境界線を描きます。

④あとで音の鳴る場所が目で見てわかりやすいよう、境界線をポンチで叩いて描きます。その後境界線の周りを叩きながら音の鳴る部分を膨らませます。

⑤形が出来上がったらドラム缶の側面を切り離します。楽器スタンドに吊るすための穴をドリルで空けます。

⑥塗装を全部剥がして下処理をした後、バーナーなどで焼き鈍しをします。

⑦音の鳴る部分を金槌などで叩きながら鉄の軟化や面積等を利用して音程を作ります。大まかにチューニングが整ったらメッキ工場にメッキ加工をお願いします。

⑧メッキ工場からピカピカになって帰ってきたら最終チューニングをしてスティールパンの完成です。

プロフィール

スティールパン製作家・調律師

生田 明寛 氏

2009年頃 スティールパンと出逢う。

演奏よりも楽器の仕組みに興味を抱き、最低限の工具を揃えた後、壊れてどうにもならない楽器で調律の練習をはじめる。

2011年頃 本格的にドラム缶からスティールパンの製作を開始。

2012年 さらなる製作技術を学ぶため、スティールパン発祥国であるトリニダード・トバゴへ渡航。

現地の職人(Tuner)、Lenard "Lenny" Lera の元でホームステイをしながら修業し、基礎から学び直す。

Lenny の友人であった Desmond "Mappo" Richardson にも仕事を教わる。

帰国後、京都にて工房を構え製作を再開する。

2013年 拠点を兵庫県養父市のおおやアート村BIGLABOへ移し製作を続けている。

2016年 歴史的に有名なスティールパン職人、 Ellie MannetteとCliff? Alexisの元へ渡米し、熟練の仕事とスピリットを学ぶ。

(Ikuta Steelpan HPより引用)

2019年 スティールパンの普及を図る為、弊社と業務提携を結びました。